La correspondance de la comtesse de Ségur avec son éditeur : un éclairage inédit

Grâce à la transcription de ce corpus inédit de presque 155 lettres signées de la comtesse de Ségur recouvrant la période de publication de ses 20 ouvrages chez Hachette, nous avons pu analyser l’émergence, dans la France du second Empire, de la figure d’une « femme de lettres » spécialisée dans les romans pour la jeunesse. Les éclairages ont porté tour à tour sur les conditions économiques de la production littéraire, la question de la difficile autonomisation de la romancière de l’univers familial et domestique, et enfin sur le processus de sa légitimation et de sa reconnaissance en tant que créatrice et écrivaine à part entière.

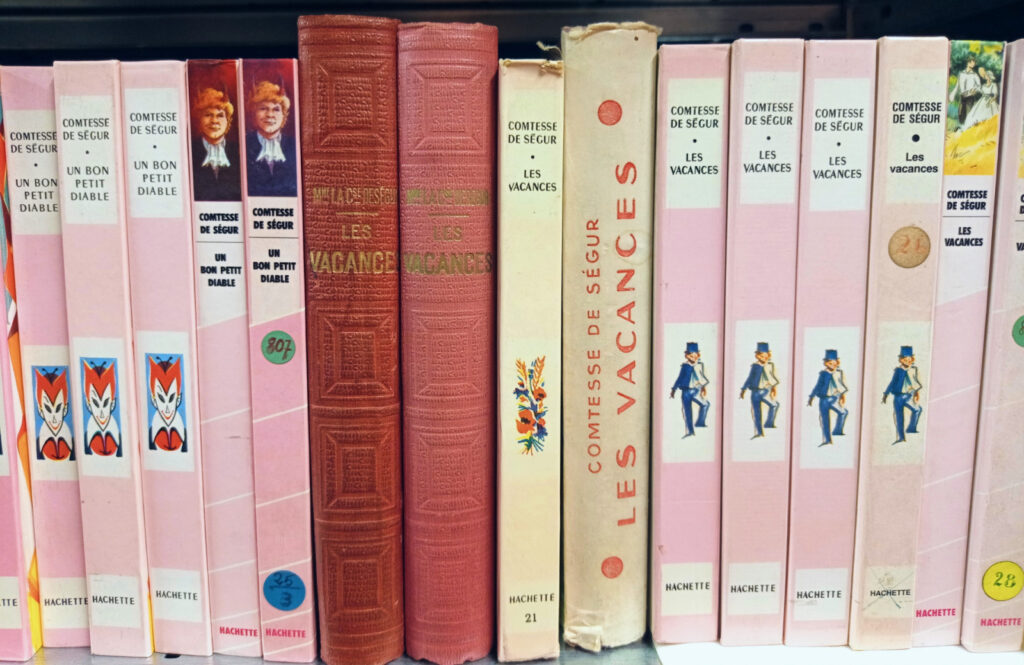

Si la comtesse de Ségur participe pleinement au développement et à la diffusion de la littérature jeunesse, c’est dans un premier temps grâce à l’action de son mari. En effet, celui-ci négocie avec Louis Hachette, dans un même mouvement, l’implantation de librairies dans les gares, et la publication des histoires que son épouse raconte à leurs enfants et petits-enfants. C’est ainsi grâce au travail et à l’imaginaire d’une femme que la bibliothèque rose se développe. En 1867, Eugène de Ségur autorise la Comtesse à négocier elle-même ses contrats. Profitant de cette émancipation, elle se montre particulièrement opiniâtre dans cet exercice, sa motivation principale reste la bienfaisance. La rémunération qu’elle obtient augmente régulièrement, sans atteindre les niveaux des romanciers masculins et pour adultes. Elle cède la totalité de ses droits et ne bénéficie pas d’un pourcentage des ventes.

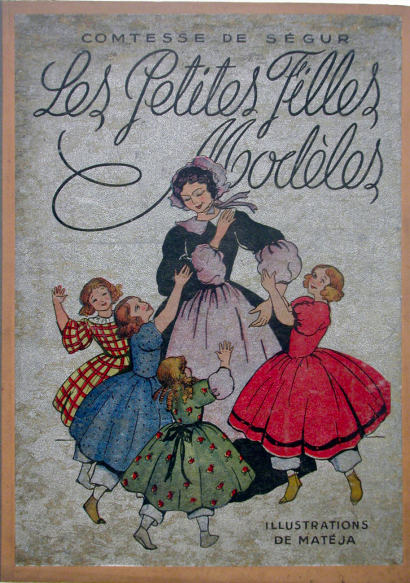

La correspondance étudiée démontre à quel point le statut d’écrivaine de la comtesse de Ségur s’inscrit dans le registre de l’intime. La famille est associée à la création littéraire, en tant que premiers lecteurs. Ils sont aussi consultés sur les titres des romans. De même, Sophie de Ségur dédicace chacun de ses livres à l’un de ses petits-enfants, revendiquant ainsi son statut de grand-mère autant que d’écrivaine. Ce registre familial s’applique également dans les relations avec son éditeur, à qui elle recommande de faire lire à ses filles les manuscrits présentés afin de recueillir leur avis. Enfin, après le décès d’Eugène de Ségur, Monseigneur Gaston de Ségur, leur fils aîné, influencera les créations de sa mère, privilégiant les œuvres à caractère religieux, destinées aux enfants.

L’écrivaine entretient plus classiquement son éditeur sur les sujets liés à la création. Les demandes d’ajouts et de suppressions sont autant d’occasions de prises de position tour à tour outrées, cocasses, ou caressantes. Un conflit les oppose souvent autour des illustrateurs retenus pour donner corps aux différents romans, la Comtesse de Ségur montrant ici une exigence extrême. Ses critiques pourraient laisser penser qu’elle aurait peut-être préféré se passer d’illustrations. L’éditeur est aussi le réceptacle des doutes de l’écrivaine sur sa méthode d’écriture, et à la fin de sa vie, sur son vieillissement.

Bénédicte Duthion et Sophie Noël

Télécharger et lire l’article entier

En savoir plus sur la comtesse de Ségur et son lien avec la Normandie sur terre-ecriture.normandielivre.fr