Écrire le vivant : l’écologie sous le prisme de la traduction

Marin Schaffner est auteur, traducteur et éditeur aux côtés de Wildproject. Formé à l’ethnologie, il se dédie depuis plusieurs années à rendre plus accessible la variété des courants et des notions qui traversent les pensées de l’écologie. Il a ainsi traduit des autrices et auteurs tels que Vandana Shiva, Anna L. Tsing, Donna Haraway ou Murray Bookchin.

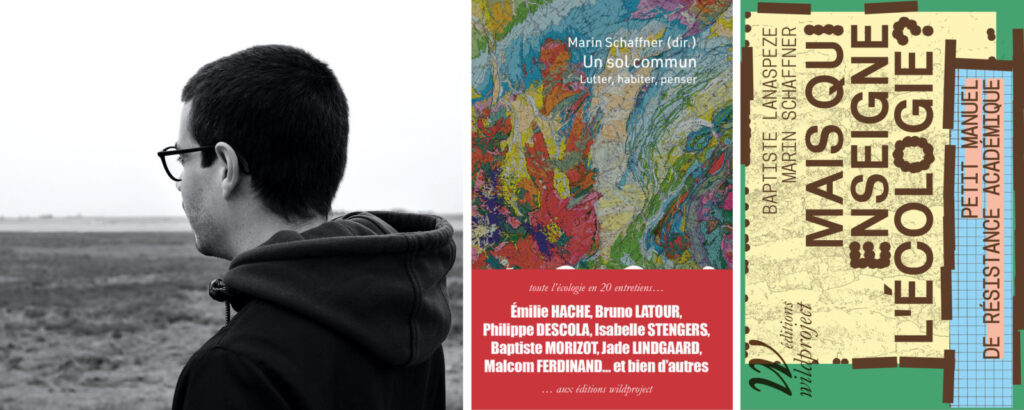

Son premier ouvrage, Un sol commun (2019), a réuni vingt voix majeures de l’écologie. Dernièrement, et avec Baptiste Lanaspeze, il a écrit Mais qui enseigne l’écologie ? Petit manuel de résistance académique (2025), « un état des lieux critique sur la place de l’écologie dans les mondes de la recherche et de l’enseignement ».

Il est également membre fondateur de l’Association pour l’écologie du livre et d’Hydromondes, deux collectifs de recherche-action-création. L’Association pour l’écologie du livre désire mettre autour de la table les différents acteurs et actrices de la chaîne du livre afin de considérer autrement l’industrie éditoriale et plus largement le fait de fabriquer des livres. L’Association pour l’écologie du livre met à contribution la distinction opérée dans Les Trois écologies de Félix Guattari et analyse tant la dimension matérielle du livre que ses composantes sociales et symboliques. Quant au collectif Hydromondes, il met en place des enquêtes de terrain populaires et biorégionales, autour de la démocratie directe de l’eau et des imaginaires de bassins-versants, en se plaçant toujours à la croisée des arts, des sciences et des résistances.

Marin Schaffner poursuit à l’abbaye d’Ardenne son projet intitulé Pour une écologie de la traduction. Que signifie traduire de façon écologique ? Est-ce que l’écologie peut être abordée comme une langue étrangère ? De quelles manières les pensées écologiques transforment nos rapports au monde ?

En préambule, pourriez-vous rappeler le sujet du projet d’écriture que vous avez commencé ou poursuivi en résidence ?

Je suis en résidence à l’IMEC pour un projet de livre sur l’écologie de la traduction, dont le titre provisoire est Traduire par le milieu. Si le manuscrit est accepté, il devrait être édité en 2026 dans la collection « Contrebande » des éditions La Contre Allée. En tant que traducteur des pensées de l’écologie depuis sept ans maintenant, j’essaie d’y faire un retour réflexif sur mes expériences et ma pratique, tout en m’interrogeant sur ce que pourrait vouloir dire « traduire de façon écologique ».

Pourquoi avoir choisi ce lieu de résidence ?

C’est l’IMEC qui m’a proposé de m’accueillir en résidence il y a deux ans, suite à notre rencontre dans le cadre de mes activités avec Territoires Pionniers (la Maison de l’architecture de Normandie). Nous avons pris le temps de construire cette résidence, et d’y associer le projet personnel qui fasse le plus sens. L’IMEC est un lieu d’archive remarquable – notamment pour les pensées de l’écologie, mais pas que – et c’est un cadre rare en termes de qualité d’accueil pour écrire. Le fait qu’il soit en Normandie (ma région natale) et à l’embouchure du bassin-versant de l’Orne (sur lequel j’ai activement travaillé ces dernières années) sont aussi deux raisons qui en font un choix symboliquement fort pour moi.

Vous êtes l’un des membres fondateurs de l’Association pour l’écologie du livre, éditeur chez Wildproject, également auteur et traducteur, comment ces différentes approches nourrissent votre projet d’écriture actuel ?

C’est justement à l’intersection exacte de tout cela que se situe mon projet d’écriture en cours. Après sept années à traduire des figures majeures – mais souvent méconnues – des pensées de l’écologie (Vandana Shiva, Anna Tsing, Murray Bookchin, Donna Haraway, etc.) ; après autant d’années à mener de multiples activités d’éducation populaire à l’écologie auprès de publics variés ; et après cinq années à participer à l’élaboration d’un cadre de réflexion et d’action collectives autour de l’écologie du livre : il devenait important pour moi de faire un point d’étape sur ce qui relie toutes ces pratiques. Essayer, en somme, de décrire ces écosystèmes dans lesquels j’évolue. Et de problématiser les manières dont il s’entre-nourrissent et me nourrissent en retour.

Pouvez-vous expliquer, selon vous, ce que signifie traduire de façon écologique ? Est-ce que l’écologie peut être abordée comme une langue étrangère ?

Tel est le cœur de ce que j’essaie de développer tout au long des pages – en cours de rédaction – de ce petit livre. On peut traduire en langue française les livres de l’écologie mais, en retour, ces livres et les pensées qu’ils transmettent nous confrontent : comment les traduire avec soin (comme on prendrait soin d’un milieu vivant) ? Comment les faire percoler et les diffuser plus largement ? Et comment, à travers ces ouvrages, tenter de regarder vraiment en face les problèmes systémiques mondiaux qui sont les nôtres aujourd’hui ? Traduire de façon écologique me semble donc être un chemin – jamais achevé – pour accompagner la transformation écologique et sociale profonde qui réside au cœur de ces pensées que je traduis.

En cela, vu l’ampleur des bouleversements et des désastres (et vu notre incapacité collective à changer la trajectoire de ce monde accaparé par une minorité de puissants, qui sont en train de tout détruire), l’écologie, dans son sens le plus large, peut en effet être regardée comme une langue étrangère. Mais pas une langue étrangère pour n’importe qui, car des tas de communautés partout sur la planète – des centaines de millions de personnes – ont encore en héritage cette culture vivante de la vie écologique. C’est dans les sociétés industrielles que cette culture s’étiole, voire tend à disparaître. Et nous semblons avoir désespérément besoin d’une sorte « d’alphabétisation collective à l’écologie ». Une compréhension plus grande et plus profonde du langage de la vie, afin de cesser de la détruire.

Comment parler de ces sujets au grand public ? Quelles médiations sont prévues dans le cadre de cette résidence ?

J’ai toujours mené de multiples projets de médiation et d’éducation populaire autour de ces sujets : en faisant des manuels, en réalisant des expositions itinérantes, en donnant cours, en menant des ateliers d’écofiction, en faisant régulièrement des interventions dans des écoles, en construisant des enquêtes avec des étudiant·es, et en accompagnant plusieurs dynamiques de la société civile (notamment beaucoup sur les sujets liés à l’eau). Après, il est clair que la période actuelle n’est pas la plus propice à la diffusion de ces pensées de transformation sociale et de réinvention d’un sens de la mesure et du soin. Comme une myriades d’autres artistes et militant·es, j’essaie de faire résonner ces visions du monde le plus largement possible – depuis mes pratiques et mes réseaux. En espérant que la confluence de toutes nos voix et de toutes nos actions finisse bel et bien par amener à ces transformations de plus en plus nécessaires (pour nous comme pour les générations futures).

Dans le cadre de ma résidence, je vais essayer d’en faire autant : travailler sur les liens entre danse et écologie avec Chorège (le Centre de développement chorégraphique de Falaise) ; faire une rencontre avec Claire Lecœuvre (elle aussi en résidence à l’IMEC) à la ferme collective La Demeurée à Saint-Contest le 15 octobre ; faire une matinée d’enquête sur la Presqu’île de Caen avec des étudiant·es en géographie de l’université ; participer à la première Assemblée de l’Orne le 2 octobre au Dôme ; ou encore présenter mon travail à la librairie Le Garage hermétique (à Luc-sur-mer) le 16 octobre.

Pourriez-vous décrire une rencontre ou un moment fort de votre résidence ?

Prenons un exemple concret oui. Pour les Journées européennes du patrimoine (les 20 et 21 septembre 2025), j’ai proposé de faire une promenade collective avec le jardinier et le cuisiner dans le site de l’abbaye d’Ardenne – où se situe l’IMEC. Ma proposition, en complicité avec eux, était de discuter non pas du patrimoine « classique » des lieux (c’est-à-dire les pierres et les archives), mais plutôt du patrimoine vivant et mouvant qui se déploie dans les interstices du lieu. Ou autrement dit, de ce que j’ai appelé le « matrimoine naturel » de l’IMEC. Cela dans un lieu qui a plus de 800 ans d’histoires. Chacun des deux jours, une trentaine de personnes nous ont donc suivi dans ces pérégrinations écologiques, à la croisée de ces cultures jardinières et de ces cultures culinaires qui s’entre-fécondent à l’IMEC ces deux dernières années, dans un souci progressif d’autonomie alimentaire.

C’était une manière de rendre attentifs les visiteurs et visiteuses au fait que nous avons souvent une vision réduite de la notion de patrimoine ; et que, si le patrimoine est ce dont on hérite, alors peut-être pouvons-nous trouver des formes de « cultures héritées » plus vivantes et plus métissées que celles qu’on nous présente habituellement – et, aussi et surtout, des cultures utiles à nos temps troublés.

Quelle suite pour votre projet d’écriture ?

J’espère réussir à finir une première version complète de mon manuscrit d’ici la fin de ma résidence le 20 octobre. Et j’aimerais pouvoir ensuite entrer dans un travail de relecture et de réécriture avec les éditions La Contre Allée. Ensuite, et si tout se passe bien, je compte travailler activement à la diffusion et à la mise en discussion de ce témoignage réflexif lorsque le livre sortira.

Propos recueillis par Cindy Mahout