Une résidence pour raconter l’histoire : Marzena Sowa à La Lanterne des écrivains

Pourriez-vous, en quelques mots, nous parler de votre parcours littéraire ?

Je m’appelle Marzena Sowa, je suis autrice de bande dessinée, plus précisément scénariste. J’écris des histoires que je soumets ensuite à des dessinateurs, des dessinatrices avec qui j’ai envie de travailler, et qui ensuite, si l’histoire leur plaît, interprètent mon univers.

Je suis aussi documentariste. J’ai fait deux films documentaires très personnels qui parlent de mes origines polonaises, de mon rapport à mon pays, de ma famille.

Dans ma première bande dessinée Marzi qui est une série publiée aux éditions Dupuis, avec Sylvain Savoia au dessin, je raconte mon enfance en Pologne dans les années 80. À travers mon regard, on suit la vie d’une famille (la mienne) dans une petite ville industrielle, la vie dans un HLM avec des voisins autour, la vie à la campagne ou encore pour des corvées dans les champs, car je viens d’une famille prolétaire-paysanne. Et parallèlement à ça, je donne à voir l’évolution d’un pays. Mais « Marzi » c’est avant tout une enfance universelle avec ses joies et ses tracas.

On se construit dans un monde que l’on ne comprend pas, on assimile des choses sans réellement avoir le choix, on s’adapte à ce qui nous vient.

Ce que je démontre dans mon travail, c’est les petites gens qui évoluent sur le fond d’une grande histoire. Comment ils s’adaptent, quelles décisions ils prennent, comment cela influence leur vie.

L’année dernière, 2024, a été particulièrement riche pour moi : j’ai sorti cinq bandes dessinées et un film documentaire.

Une biographie de Vivian Maier (Vivian Maier, Claire-Obscure), avec Emilie Plateau au dessin, aux éditions Dargaud, cette grande photographe américaine aux origines françaises, qui a vécu sa vie comme domestique et nounou dans de riches familles de New York et Chicago et qui a pris des milliers de photos sans les montrer à personne. On a découvert son œuvre post mortem dans un garde-meuble. De magnifiques photos de rue, des portraits, elle était une archiviste de son époque sans le revendiquer. Un modèle pour moi.

J’ai également sorti Hey Djo !, une bande dessinée inspirée de l’enfance de Geoffrey Delinte qui est le dessinateur pour ce projet, publié chez Gallimard. Le point de départ est une histoire vraie : le papa de Geoffrey, camionneur de profession, emmenait son fils avec lui sur la route pendant les congés scolaires.

Ou encore l’adaptation du roman de Gaël Faye Petit pays qui raconte l’enfance de Gabi au Burundi dans les années 90, avec en fond la guerre civile au Burundi et le génocide contre les Tutsi au Rwanda, pays voisin.

Mon deuxième film documentaire The Godmother parle de ma tante, la grande sœur de mon père, qui est aussi ma marraine et mon dernier lien avec la Pologne. C’est un personnage très fort, très drôle. Pourtant un jour, elle me raconte une histoire de son passé, elle me dit n’avoir jamais été heureuse. Je me rends compte que je ne connais pas du tout cette femme. Le film est né d’une envie de creuser cette histoire, de rencontrer cette femme non seulement comme une tante mais aussi comme une amie possible. À travers elle, son mode de vie dans une maison multifamiliale, son expérience, je raconte peut-être un peu l’histoire des femmes polonaises des campagnes.

Pourquoi Baba Yaga ?

Pour la résidence, La Lanterne des Écrivains, j’ai postulé avec un projet « Baba Yaga ». Ça fait plus de dix ans que je travaille là-dessus. C’est un projet qui me tient à cœur parce que ce personnage de Baba Yaga m’interpellait beaucoup quand j’étais enfant, tout en me faisant très peur. Mais comme j’imagine, pas mal d’enfants, j’aimais ça : avoir peur et avoir cette curiosité de savoir plus, de demander « et pourquoi ? » : Pourquoi elle mange des enfants? Pourquoi elle vit dans une maison sur une patte de coq? Quelle enfance avait elle pour devenir cette sorcière qui effraie des générations d’enfants ? C’est à cette dernière question que j’étais tentée de répondre en travaillant sur ce projet. Mais aussi, quand j’ai commencé à creuser le vécu de Baba Yaga, j’ai vu tout d’un coup une femme qui vieillit dans la société et que plus personne n’a envie de voir. Et c’est aussi cette piste que j’avais envie d’explorer.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Entre-temps, un autre projet est arrivé et il est beaucoup plus pressant. Il s’agit de l’adaptation du deuxième roman de Gaël Faye « Jacaranda » en bande dessinée. Alors j’ai décidé de laisser « Baba Yaga » de côté et privilégier ce temps unique à La Lanterne pour me dédier entièrement à cette adaptation. D’autant plus que deux semaines avant le début de la résidence d’écriture, j’ai effectué un voyage au Rwanda avec Sylvain Savoia, le dessinateur pour ce projet, où en compagnie de Gaël, nous avons découvert les endroits où le roman se déroulait. Nous avons pu nourrir notre imaginaire après la lecture du roman avec cette expérience très forte qui était d’aller sur place, rencontrer des gens, écouter leurs histoires, voyager à travers le pays, respirer l’air rwandais, en fait voir ce roman et d’une certaine façon vivre dedans pendant ces quelques jours. Comme ce voyage était très frais, alors j’ai décidé de continuer à « être au Rwanda » en arrivant à La Lanterne.

Dans ce contexte créatif, pourquoi avoir fait le choix de la Normandie ?

Je n’ai jamais été en Normandie, je ne connaissais pas du tout le Perche. J’en ai entendu parler, de la nature, des forêts, de vieilles pierres. Mon agente, Camille Blin, m’avait envoyé un lien pour postuler pour la résidence. J’ai beaucoup aimé le descriptif, puis être seule dans une petite ville, dans la nature, dans un coin que je ne connais pas où pendant un mois, je pourrais m’adonner uniquement à mon travail, c’est un luxe. Alors j’ai construit rapidement un dossier et je l’ai envoyé à La Lanterne en croisant mes doigts. Et aussi, comme je postulais avec « Baba Yaga » qui vivait dans une forêt, le Perche me semblait très adéquat, avec ses forêts infinies.

Ce qui me fait rire maintenant, c’est que j’ai souvent des empêchements quand je me mets à travailler sur Baba Yaga. C’est comme si ce personnage ne voulait pas que j’aille à sa rencontre. Elle m’échappe de nouveau, sa maison se déplace de nouveau.

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans le fait d’être en résidence ?

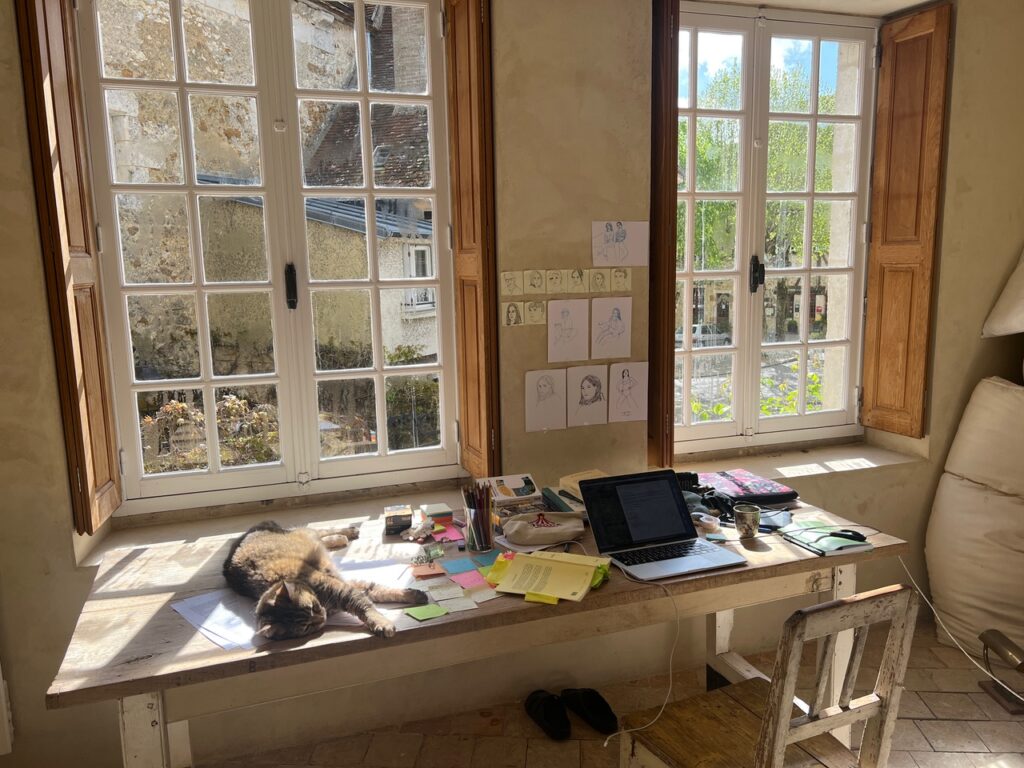

Etre ici est un cadeau pour quelqu’un qui écrit. Un luxe immense. Un mois juste pour l’écriture. C’est les conditions idéales pour créer. Je suis dans ma bulle, 100% disponible pour mon travail. Je reste super focus sur ce que j’ai à faire.

Ma seule distraction est de sortir dans des forêts, visiter des manoirs. Mais même quand je sors, l’écriture reste avec moi, où que j’aille, le trimballe cet univers en moi, parce que justement être aussi disponible, aussi plongée à long terme dans un projet permet cette immersion dans ce qu’on fait. Je ne suis dérangée par personne.

J’ai juste amené avec moi ma chatte Colette qui me rappelle qu’il faut manger de temps en temps.

Pourriez vous décrire une rencontre ou un moment fort de votre résidence ?

Je pense qu’avant tout, c’est la rencontre avec les forêts, si différentes, si nombreuses. En un mois, j’ai réussi à prendre quelques habitude s: aller courir au bois de Bellême et aller marcher dans la forêt de René Val-Dieu. Je pense que chaque jour je pourrais aller dans une autre forêt et être nouvellement dépaysée.

Ce sont des lieux tellement puissants et ressourçants. Après de longues heures assise devant mon carnet, mon ordinateur ou devant un mur sur lequel j’épingle toutes les scènes du roman « Jacaranda » pour les ranger dans un ordre de bande dessinée, c’est vital de sortir m’aérer ou même parfois, les balades contribuent à trouver des solutions aux nœuds créatifs que j’ai pu rencontrer au travail.

Propos recueillis par Mylène Heigeas